14/10/2016

PHILIPP OTTO RUNGE ET LA "PERFECTION COSMIQUE"

Philipp Otto Runge (1777-1810), peintre allemand, fils d'un négociant notable de Poméranie, se lia d'amitié avec le poète Ludwig Tieck, membre des "Romantiques d'Iéna". Cette amitié lui offrit une belle source d'inspiration.

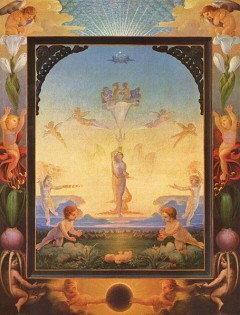

"Runge rêvait d'un art basé sur une inspiration qui enfonçait ses racines dans la religion mystique de la nature." Le thème central de son œuvre était la "perfection cosmique, au rythme de ce qui deviendra et de ce qui n'est déjà plus, du terrestre et du spirituel." La vie trop courte de Runge - il fut emporté par une maladie pulmonaire à trente-trois ans - ne lui laissa pas le temps de réaliser pleinement ses aspirations, mais "c'était la voie qui menait à cette perfection qui importait le plus."

Son frère, Daniel, resta son mentor et protecteur toute sa vie. Grâce à lui, Philipp Otto put "mettre en pratique sa conception d'une vie d'artiste, pure, libre et indépendante."

(Bibliographie : La Peinture Romantique par Horst Koch. Texte français : Pierre Crèvecœur. Berghaus Verlag, 1985).

Le Matin (1808) par Philipp Otto Runge.

17:47 Publié dans Peinture | Tags : philipp otto runge, peintre, perfection cosmique | Lien permanent | Commentaires (0)

06/10/2016

LA POULE NOIRE D'ALBERT CALMETTE

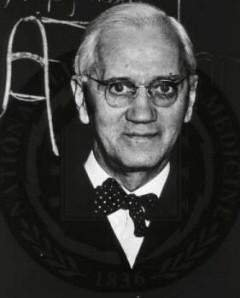

Le bactériologiste français Albert Calmette (1863-1933), fut médecin de la Marine, fondateur et directeur de l'Institut bactériologique de Saigon. Il créa l'Institut Pasteur de Lille, puis devint sous-directeur de l'Institut Pasteur de Paris. Avec le vétérinaire et microbiologiste français Camille Guérin, il inventa la méthode de vaccination préventive de la tuberculose par le vaccin Calmette-Guérin, le B.C.G.

Albert Calmette est "de taille moyenne, élégant et soigné. Une moustache et une barbe légère lui donnent un aspect romantique. Il a des yeux étonnamment clairs." L'adolescent éperdu d'exotisme, le voyageur émerveillé est devenu un officier de marine instruit, un médecin dont la modestie cache la supériorité dans maints domaines car "la chimie, la physique, la botanique, la zoologie, tout l'intéresse. Dans son travail comme dans sa vie privée tout est ordonné et clair. Ce qu'il apprend, il le note d'une plume alerte sur des fiches qu'il classe aussitôt."

En Indochine, le savant, cet homme méticuleux et pondéré qui cherchait comment combattre l'action des venins, laissa exploser un jour une profonde colère.

"Depuis des siècles, les Chinois et les Indiens d'Amazonie usent de l'écorce de certains arbres ou de noix de cédron contenant de la strychnine comme antidote des venins.

Au Mexique, certains Indiens "curados de culebras" ont le privilège de pouvoir être mordus par les plus venimeux des serpents, les crotales, sans aucun dommage.

Leur "mithridatisation" comporte des rites compliqués : l'absorption des tubercules d'une plante toxique appelée "mano de sapo", et une série de onze inoculations minimes faites alternativement à droite et à gauche, en se servant de la dent d'un crotale tué un vendredi. Sans doute les charmeurs de serpents de l'Égypte, de Tunisie et de l'Inde détiennent-ils des secrets de même ordre. En France, les chasseurs de vipères de la Creuse ou du Jura se font mordre impunément. [...]

Depuis qu'ils savent ce qu'est son laboratoire, les indigènes lui apportent volontiers les reptiles qu'ils capturent. Il lui passera par les mains, après le Naja Tripudians, un nombre invraisemblable de serpents dangereux qu'on lui expédie du monde entier : des serpents à lunettes d'Asie, des serpents à sonnette d'Amérique du Nord, des vipères "fer de lance" de la Martinique, des najas d'Égypte, des vipères à cornes, des serpents bananiers d'Indochine, des vipères de France, des scorpions."

Albert Calmette conte cette anecdote : "Dans mon laboratoire de Saïgon, le premier animal vacciné auquel je pus faire supporter plusieurs doses mortelles de venin fut une poule noire que je conservai précieusement. Un beau matin, en arrivant au laboratoire, mes aides indigènes m'apprennent que cette poule, avec quelques autres, avait été volée pendant la nuit. J'en éprouvai une grande irritation, je fis aussitôt savoir dans mon entourage que cette poule était empoisonnée, et que celui qui la détenait s'exposait aux pires calamités... Le lendemain, au petit jour, la poule noire avait réintégré sa volière, et c'était bien la même, car elle se montrait réfractaire à l'intoxication venimeuse."

Ce succès immunologique eut donc lieu grâce à son sens de la psychologie jouant sur la peur ancestrale des malédictions...

(Bibliographie : Albert Calmette et le B.C.G. par Roger Kervran. Hachette, 1962).

Albert Calmette.

15:12 Publié dans Anecdotes scientifiques | Tags : albert calmette, bactériologiste, institut pasteur, camille guérin, tuberculose, vaccin calmette-guérin, poule noire | Lien permanent | Commentaires (0)

29/09/2016

SIR A. FLEMING, CHERCHEUR SILENCIEUX

Sir Alexander Fleming (1881-1955), médecin et bactériologiste écossais, en étudiant les propriétés d'une moisissure classée dans le genre penicillium observa qu'elle sécrétait une substance : la pénicilline.

Ce chercheur scientifique reçut le prix Nobel de médecine en 1945 avec sir Howard Walter Florey, médecin australien, et Ernst Boris Chain, physiologiste britannique d'origine allemande, qui, en isolant chimiquement la pénicilline, permirent la production industrielle de cet antibiotique.

Le professeur Fleming, homme indépendant, loyal, modeste et réservé, cachait un humour étonnant derrière ses célèbres silences :

"Il est curieux de se représenter l'entrée de Fleming, jeune Écossais circonspect, dans ce groupe disert et brillant. Loin d'être inférieur aux autres membres de l'équipe, il arrivait chargé de diplômes et de médailles, étudiant hors de pair, mais sa capacité de silence semblait infinie. "Il pouvait, dit Freeman, être plus éloquemment silencieux qu'aucun homme que j'aie connu. Il ne se livrait jamais. En des moments de colère, il m'est arrivé de lui dire qu'il était totalement idiot, ou autre épithète insultante. En réponse, Fleming se bornait à me regarder avec son sourire à la Joconde, à peine perceptible, et je savais que c'était lui qui avait eu le dessus en cette rencontre." [...]

À l'heure du thé, diurne ou nocturne, il rejoignait la "famille" dans la petite pièce appelée bibliothèque, ce qui était un titre de courtoisie car elle ne contenait pas de livres. Là Wright, massif et broussailleux dans son fauteuil, jouait un rôle de père victorien. Il présidait, assis derrière un bureau ; les autres s'entassaient sur un divan ou s'asseyaient autour de lui. Ses disciples semblaient le considérer comme un immense phénomène naturel. Un Français, le docteur Robert Debré, lorsqu'il visita Saint Mary's, vit avec surprise, tandis que Wright discourait, le petit Fleming s'approcher adroit et grave, et piquer sans mot dire l'auguste doigt afin de prélever une goutte de sang, pour contrôle, tandis que Wright, sans même prêter attention à ce rite, continuait sa phrase."

(Bibliographie : La Vie de sir Alexander Fleming par André Maurois de l'Académie française. Hachette, 1959).

C'est une biographie passionnante que j'aime lire et relire...

Sir Alexander Fleming.

12:18 Publié dans Anecdotes scientifiques | Tags : alexander fleming, médecin et bactériologiste, prix nobel de médecine, pénicilline, antibiotique | Lien permanent | Commentaires (0)

22/09/2016

"PAYSAGE AVEC LE BERGER..." DE CLAUDE LORRAIN

Paysage avec le berger de chèvres (1637) est une œuvre du début de la carrière de Claude Lorrain (Claude Gellée), peintre paysagiste très subtil.

Une atmosphère enchanteresse entoure le berger et son troupeau, les arbres, les fourrés, la cascade.

La lumière argentée baigne l'arrière-plan et s'infiltre entre les arbres. Le berger, figure imaginaire d'un passé lointain de l'Arcadie, rappelle les Bucoliques (37 av. J.-C.), recueil de poésie pastorale du poète latin Virgile qui s'inspira de Théocrite, auteur grec du IIIe siècle avant notre ère. La poésie pastorale était très appréciée au XVIIe siècle lorsque Claude Lorrain réalisa Paysage avec le berger de chèvres.

Paysage avec le berger de chèvres par Claude Lorrain.

16:12 Publié dans Peinture | Tags : claude lorrain, peintre paysagiste, paysage avec le berger de chèvres, poésie pastorale | Lien permanent | Commentaires (0)

15/09/2016

"PAYSAGE DE FORET MARECAGEUX" DE RUISDAEL

Jacob Isaacksz van Ruisdael, peintre néerlandais du XVIIe siècle, était un humaniste et un scientifique.

Son œuvre est un sommet de l'école paysagiste hollandaise et les peintres paysagistes romantiques du XIXe siècle lui doivent beaucoup.

Le Paysage de forêt marécageux exprime la vision désolée du peintre.

Paysage de forêt marécageux de Jacob van Ruisdael.

16:25 Publié dans Peinture | Tags : paysage de forêt marécageux, ruisdael, peintre néerlandais, humaniste, école paysagiste hollandaise | Lien permanent | Commentaires (0)